A década de 1990 consolidou a democracia, mas fincou o projeto neoliberal como diretriz política e econômica nacional. Na esteira do fim dos estados operários do Leste Europeu e da queda do Muro de Berlim, a defesa do estado mínimo ganhou corpo. Quem pagou o preço com a decretação do “fim da história" foram os trabalhadores. Entre eles os petroleiros, que viram a quebra do monopólio estatal do petróleo. Ainda assim, com a histórica greve de 1995 barraram a privataria tucana na Petrobrás, frustrando o antigo sonho imperialista de se ver livre da gigante nacional.

Se os anos 1980 foram marcados por importantes conquistas para os petroleiros, a última década do século 20 foi de resistência. A Nova República, com a eleição de Collor, iniciou a implementação do projeto neoliberal, concretizando no Sistema Petrobrás a venda de empresas como a Petromisa, Copesul, Petroflex e outras, assim como a ampliação da terceirização e a desvalorização salarial. A categoria reagiu logo em 1990, com duas greves – de oito e sete dias, respectivamente – por reajuste salarial e contra as demissões do Plano Collor. O governo de um político forjado pelas elites e grande imprensa, sobretudo a TV Globo, ficaria marcado como uma das administrações mais corruptas já vistas no país, culminando em 1992 com sua derrubada, via impeachment, após fortes mobilizações de rua com os caras pintadas.

Em 1991, greve com parada de produção barrou demissões

Em fevereiro de 1991, logo após o Plano Collor 2, as coisas esquentaram para a categoria, que faria então a maior de todas as greves já realizadas em sua história. Reajuste de 310%, para recompor as perdas salariais, e readmissão de 800 funcionários demitidos em outras greves foram as reivindicações que fizeram o Sindipetro Litoral Paulista paralisar, no quinto dia de greve, a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC). Era a segunda vez que os petroleiros paravam de produzir na história da RPBC; a primeira foi durante o Golpe Militar, em 1964. Além disso, seria no Terminal Alemoa a greve mais radicalizada de sua história: controle da produção com a ocupação da unidade, pelos grevistas, ao longo de 11 dias.

A produção foi interrompida em seis das 10 refinarias da Petrobrás, fazendo com que a empresa processasse apenas 32% das necessidades de derivados de petróleo do país. “Lutamos pela recomposição de nossas perdas e não aceitamos o índice da Medida Provisória 295”, declarou o então presidente do Sindipetro-LP, Geraldo Silvino, ao jornal A Tribuna, em 2 de março de 1991.

Outra motivação para a greve era a sombra da privatização. Collor tinha a intenção de leiloar a Petrobrás, seguindo a cartilha neoliberal. Não demorou muito, a direção da Petrobrás demitiu 34 petroleiros. Na porta da Refinaria, mulheres e filhos dos trabalhadores faziam vigília, enquanto os próximos passos eram decididos em Assembleia no Cruzeiro. O Comando Nacional de Greve acompanhava as mobilizações pelo país; a orientação era acabar com a greve apenas depois da empresa abrir as negociações e fazer as devidas readmissões.

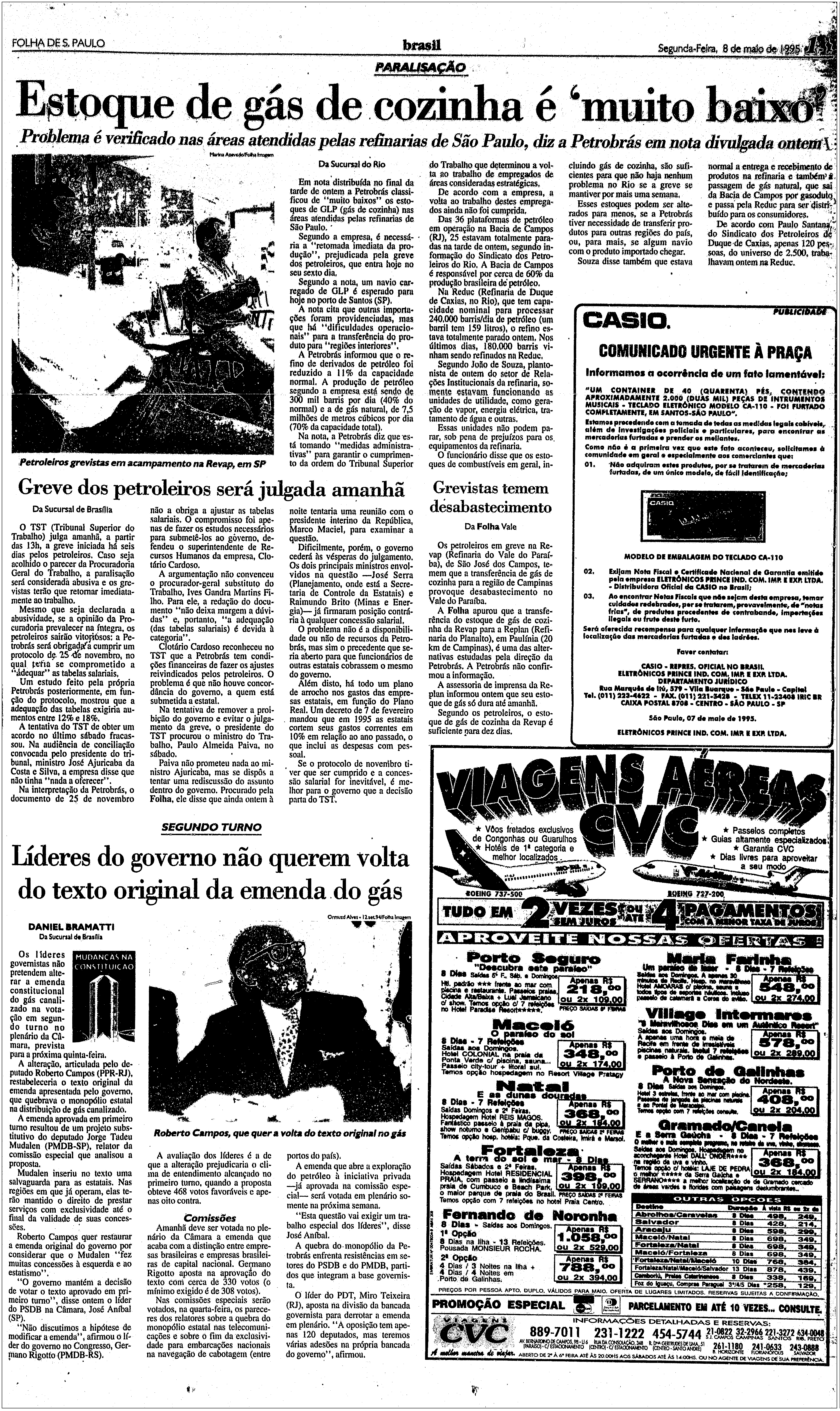

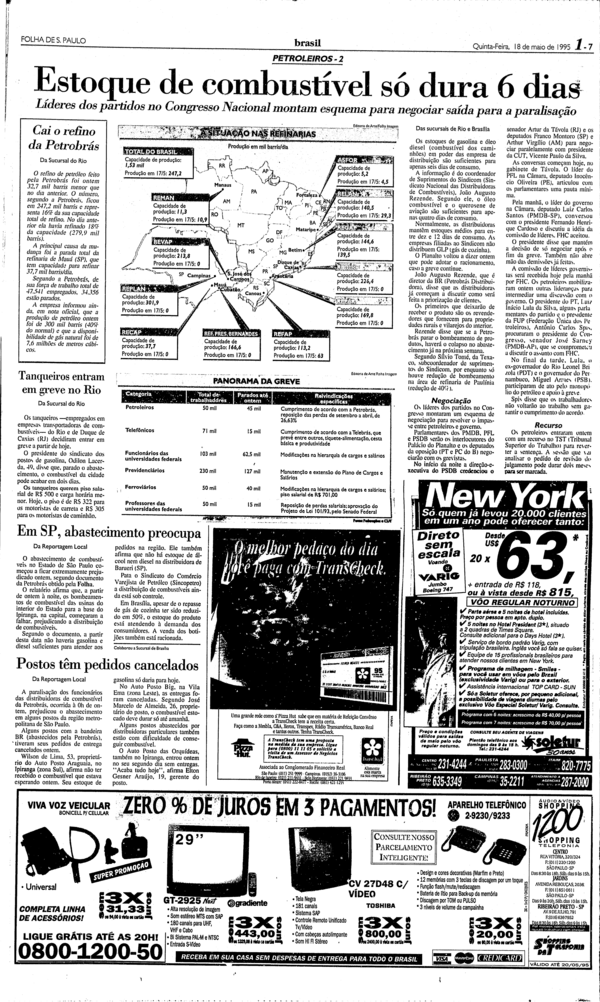

Os terminais Alemoa, em Santos, e Tebar, em São Sebastião, registraram adesão de 100% dos trabalhadores. A exigência do Sindicato era de que o Ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, mediasse as negociações. Após oito dias de greve e quase 300 demissões, a Petrobrás decidiu reabrir as negociações com o Comando Nacional de Greve. Na pauta: fim do processo de privatização, readmissão dos quase mil demitidos, reposição das perdas salariais, criação de comissões de saúde e Plano de Cargos e Salários. Nessa altura, a greve atingia todas as refinarias, 15 dos 11 terminais e 75% da produção. Em vários estados, a grande imprensa alardeava o esgotamento dos estoques de gás de cozinha e óleo diesel.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) declarou a greve abusiva, o que não impediu a sua duração de 24 dias em todo o país. No final, a empresa revogou as demissões, concedeu adiantamento do salário líquido de abril, adiantamento nos vencimentos líquidos de julho e agosto e 50% do 13º salário.

Para os petroleiros do Litoral Paulista o saldo não foi apenas econômico, foi organizativo e político. É a partir da greve de 1991 que a categoria constrói o seu Fundo de Greve, a partir da criação da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros (ABCP), instrumento que se mostraria estratégico para socorrer os demitidos políticos a partir da independência financeira dos trabalhadores.

Impeachment e mais greves

Fernando Collor foi expurgado do poder com ampla mobilização de massas e forte articulação política no Congresso Nacional e Senado Federal. Na época dos “caras pintadas”, os petroleiros prosseguiam com suas mobilizações. Em 9 de setembro de 1992, mais greve de 24 horas contra o desemprego e pela reposição de perdas salariais. Em 1993, foi aprovada, na Câmara dos Deputados, a redução da jornada de oito para seis horas aos trabalhadores que recebiam adicional de periculosidade ou que exerciam atividades consideradas penosas, caso dos petroleiros. No mesmo ano, dois mil petroleiros fizeram manifestação na porta da RPBC, pela moralização e ética no Congresso Nacional, pela agilização dos trabalhos da CPI do orçamento, contra a revisão constitucional e em defesa do monopólio estatal do petróleo.

Já em 1994, um FHC no meio do caminho

Com Collor fora da presidência, o vice Itamar Franco assume o posto de presidente da República. Seu ministro da economia, Fernando Henrique Cardoso (FHC), lança o Plano Real e pavimenta sua candidatura para as eleições presidenciais de 1994. Ali, já se gestava a plataforma neoliberal de seu futuro governo, com um programa de “reformas” que envolvia privatizações, terceirização e arrocho salarial, subordinando o país aos órgãos do capitalismo internacional e ao perverso “Consenso de Washington”.

É este projeto que impulsiona ainda na gestão de Itamar Franco a greve petroleira de 1994, cuja deflagração e, sobretudo, desfecho são essenciais para entender o caráter explosivo e a radicalidade da greve que aconteceria no ano seguinte, em 1995, cuja força e extensão superariam não apenas 1991, mas qualquer outra greve petroleira no mundo.

Para o sucesso do Plano Real de FHC, que tinha no arrocho salarial um dos seus alicerces, impedir uma campanha salarial petroleira vitoriosa era fundamental. Por isso, Petrobrás e Sindicatos não entraram em acordo no dissídio daquele ano. A direção da empresa oferecia 13,39%, enquanto a categoria – sustentada em estudos do Dieese – reivindicava a reposição das perdas econômicas acumuladas, que ultrapassavam 100%, mais 10% de ganho por produtividade.

Sem acordo, o embate foi parar no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a audiência realizada no dia 27 de setembro não impediu a categoria de cruzar os braços, em sua sétima greve geral desde 1986, ano do Plano Cruzado. Nas bases do Sindipetro Litoral Paulista, a greve a partir da zero hora do dia 27 havia sido aprovada em assembleia, no dia 22, e poucos dias depois, em 30 de setembro, reportagem da Folha de S. Paulo já repercutia os impactos da mobilização em nossa base.

Em um ensaio do que seria a coragem petroleira diante das decisões patronais do judiciário brasileiro em 1995, a categoria decidiu manter a greve mesmo após o TST, no dia 30 de setembro, considerá-la abusiva. Além de impor multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento pelos sindicatos, o tribunal ainda derrubou o acordo que vetava demissões coletivas. Mas a ameaça de dispensa em massa pela empresa, apoiada na decisão do TST, não suspendeu o movimento. Com forte adesão, somente 20% da produção nacional de petróleo estava em atividade. Segundo levantamento da FUP à época, oito refinarias, a fábrica de asfalto do Ceará, as duas fábricas de fertilizantes da Bahia e de Sergipe, as áreas de produção do Recôncavo Baiano e as plataformas marítimas estavam paradas. A RPBC, em Cubatão, era uma delas.

No dia 5 de outubro, após a promessa do presidente Itamar Franco de reverter as demissões anunciadas, os petroleiros suspendem a greve. Em Juiz de Fora, com a presença dos ministros Ciro Gomes (Fazenda), Marcelo Pimentel (Trabalho), Delcídio Gomez (Minas e Energia), Vicentinho (CUT) e Antônio Carlos Spis (FUP), Itamar sela o compromisso, que inclui ainda a retomada das negociações referentes às cláusulas sociais.

Mas o acordo não foi cumprido. Diante disso, uma nova greve é anunciada para 10 de novembro. Nesse mesmo dia, em nova reunião com a FUP, o ministro Delcídio Gomez (Minas e Energia) assina um novo acordo. Porém, pela segunda vez a categoria é passada pra trás. Diante disso, no dia 22 de novembro nova greve é deflagrada, fazendo com que no dia 25 mais um protocolo seja assinado, com a garantia inclusive de adequação das tabelas salariais com o ajuste dos “interníveis”. Pela terceira vez demonstrando boa fé, a categoria encerra a greve. Mas com a vitória eleitoral já garantida, e sem risco de perder a cadeira presidencial, FHC se recusa em 1995 a cumprir o acordo. O mesmo FHC que, preocupado com o desgaste em sua campanha, apelou meses antes para que Itamar desse fim ao impasse com os petroleiros.

No total, em apenas dois meses, três acordos foram descumpridos. O chamado “Termo de entendimento do governo federal com os petroleiros/CUT”, de 5 de outubro de 1994, firmado em Juiz de Fora (MG); o “Termo de acordo entre o governo federal e a Federação Única dos Petroleiros”, de 10 de novembro; e o “Protocolo firmado entre a Petrobrás e a Federação Única dos Petroleiros”, de 25 de novembro. Num jogo de empurra-empurra teatral sem escrúpulos, meses depois escancarado por Janio de Freitas, em artigo na Folha de S. Paulo sob o título “A história de uma farsa”, os representantes da empresa e do governo construíram uma narrativa perversa na qual tais documentos não tinham validade. De quebra, 12 demissões em retaliação à greve de outubro não foram revertidas, como prometido. Foi a gota d’água para a categoria.

Em 1995, maior greve de nossa história barrou privatização

Pelo caráter estratégico da Petrobrás para o país, pelos sentimentos de pertencimento e orgulho que a categoria sente pela companhia, uma greve petroleira sempre é de natureza política. Ao ser uma empresa construída para fomentar o desenvolvimento social do Brasil e nossa soberania energética, mesmo lutas “corporativas” transcendem os limites economicistas e colocam em xeque o governo de plantão, até hoje o maior acionista da companhia. Neste sentido, uma briga pela preservação de conquistas salariais invariavelmente espelha a disputa sobre os rumos estratégicos da própria companhia. Quanto mais pública ela for, melhores condições de trabalho e benefícios seus empregados terão; quanto mais privada ela for, mais reduzidos serão os direitos e salários.

Cobrando o cumprimento do acordo firmado por Itamar em 1994, e rasgado por FHC assim que assumiu o poder, a categoria deflagrou no dia 3 de maio uma nova greve. Havia, portanto, um fio de continuidade em relação às mobilizações do período anterior, como relata Averaldo Menezes, presidente do Sindipetro Litoral Paulista à época.

Recursos para atender as reivindicações da categoria, e cumprir o acordo feito em 1994, existiam. Tanto é que, na época, a categoria denunciou governo e Petrobrás por crime de responsabilidade ao gastar US$ 20 milhões por dia com a compra de derivados de petróleo para suprir o mercado interno. Conforme dados da FUP, o governo gastaria apenas US$ 14,5 milhões em um mês para atender o pleito dos petroleiros. Por isso, é preciso sempre lembrar que a repressão da Justiça e do governo sobre a greve não foi maldade gratuita. Foi uma ação orquestrada para garantir a aplicação do projeto neoliberal, via plano de estabilização econômica, à custa do patrimônio público e da classe trabalhadora.

No início do ano, FHC já tinha cortado R$ 3,4 bilhões dos recursos da União que estavam previstos para investimentos das estatais, baixando decreto no qual os gastos com empresas públicas teriam que ficar 10% abaixo do registrado em 1994. Além disso, outros acordos salariais do governo Itamar também foram desrespeitados, dentre eles os firmados com eletricitários, telefônicos e bancários do Banco do Brasil. Isso porque, segundo a gestão FHC, descumpriam medida provisória do Real, contrária a aumentos. Curiosamente, o mesmo critério não foi aplicado para o próprio presidente e membros do governo, como ministros, assessores e diplomatas, agraciados com aumento de 230% em seus salários.

O que se iniciou como um grito de indignação contra o desrespeito sistemático à categoria em seus direitos, se transformou na maior e mais corajosa ação direta da classe trabalhadora brasileira contra o projeto neoliberal de destruição do país pela gestão tucana de FHC. E para quem pensa ser exagero, alguns fatos não dão margem à dúvida.

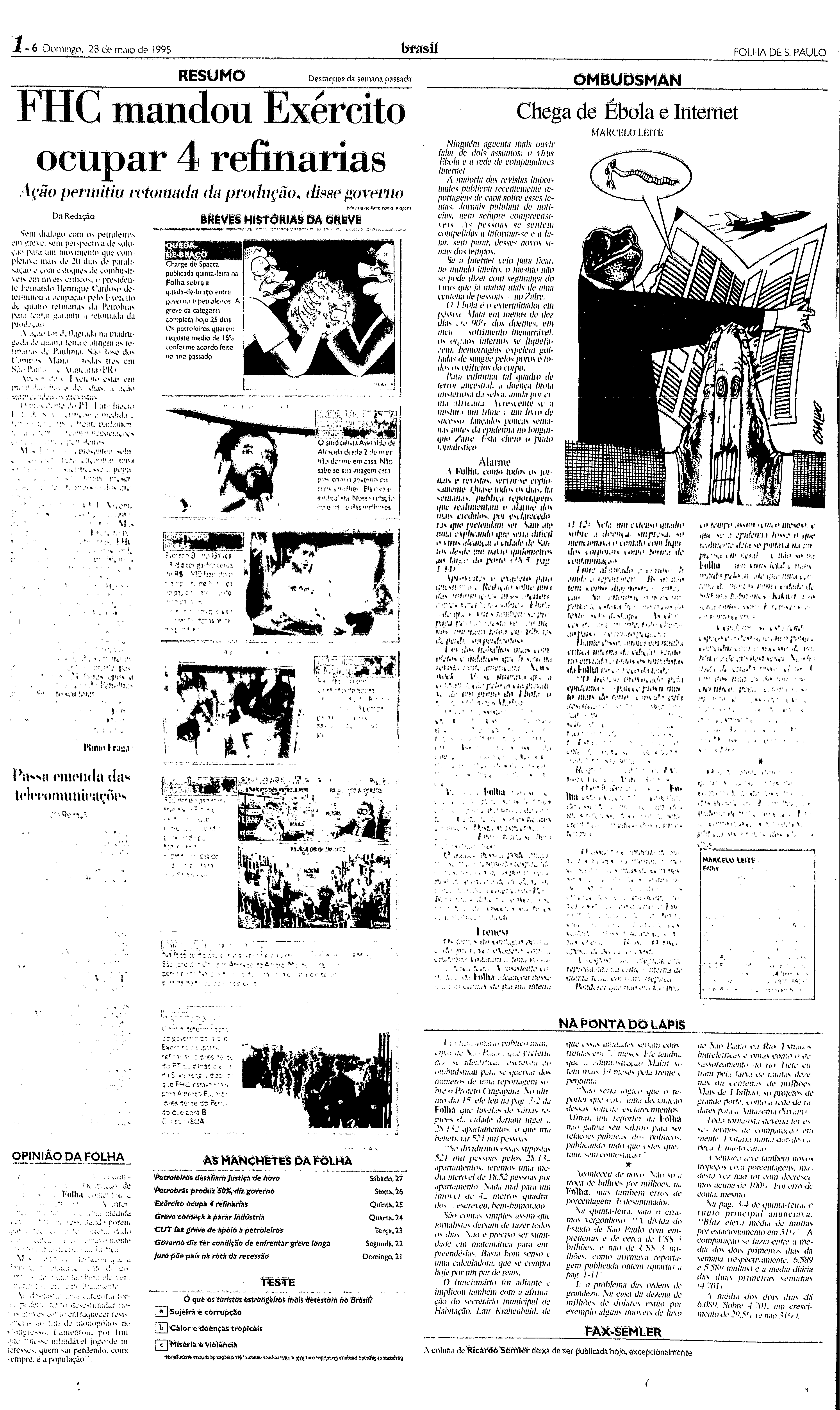

Em primeiro lugar, é preciso dizer que foi a greve mais longa da categoria, se estendendo por 32 dias em todo o país e 33 dias na RPBC, em Cubatão. Foi uma greve que parou a produção de 9 de suas 11 refinarias, afetando também terminais e plataformas, o que obrigou a empresa a importar petróleo e GLP. Foi uma greve que sofreu forte repressão, com quatro refinarias ocupadas pelo Exército.

Por outro lado, em Cubatão, foi uma greve com a refinaria ocupada não por tropas militares, mas pelos trabalhadores em greve, exercendo uma legítima democracia operária. Foi uma greve que enfrentou a mão pesada da Justiça, declarada abusiva e ilegal, com dezenas de punições, demissões, imposição de multas milionárias e penhora de bens dos sindicatos. E por fim, e não menos importante, foi uma greve que – em plena década reacionária – enfrentou sozinha a campanha feroz e desleal da grande imprensa, que diariamente tentou jogar a população contra os petroleiros.

E se é verdade que na Petrobrás toda greve é por excelência uma greve política, naquele ano essa máxima ficou ainda mais evidente ao se chocar com a ofensiva neoliberal de FHC. Enquanto a categoria fazia o seu segundo dia de greve, o Congresso Nacional aprovava na íntegra, em Comissão Especial, a proposta do governo de flexibilizar o monopólio do petróleo, abrindo para empresas privadas nacionais e estrangeiras a possibilidade de serem contratadas para exercer as atividades ligadas ao setor em qualquer fase de produção.

Já no quarto dia de greve, no dia 6 de maio, enquanto a categoria participava da primeira reunião de conciliação no TST, FHC passeava por Londres, na Inglaterra. Em sua viagem, além de gozar de refinados passeios, assistindo a concertos de violino e outros mimos, apresentou seu ambicioso e entreguista projeto de privatização do país ao governo britânico, aos banqueiros e setor empresarial. Uma das reuniões teve a presença da privatizada British Gás. “Estou extremamente excitado”, disse o presidente da petrolífera em referência às perspectivas de parcerias com a Petrobrás no Brasil e mesmo em outros países. Um dia depois, no dia 7, o balanço do primeiro-ministro da Inglaterra, John Major, sucessor e entusiasta de Margaret Thatcher, era formidável. Viu afinidades na política dos dois governos e disse também que ficaria “deliciado” em tornar disponível, “se solicitada pelo Brasil”, a experiência britânica em privatizações, que considera “maior do que qualquer outro país do mundo”.

Com apoio de tanque e togas, FHC superou “dama de ferro"

A viagem de FHC à Inglaterra parece ter lhe inspirado admiração não apenas pelo modelo econômico de Margaret Thatcher, mas também pela violência empregada para garantir a aplicação de ataques tão profundos. Também em maio, uma década antes, em 1985 era encerrada a greve dos mineiros ingleses, que começou em 1984 e se estendeu por longos 16 meses. Motivada pelo fechamento e privatização de dezenas de minas de carvão, a greve foi massacrada de maneira violenta pela “dama de ferro”, incluindo a histórica “Batalha de Orgreave”, quando grevistas e policiais se enfrentaram. Além de destruir o setor, o objetivo era quebrar a espinha dorsal do movimento sindical inglês, que tinha no sindicato dos mineiros o seu maior bastião.

É a repetição dessa violência neoliberal, essencial para o sucesso do projeto de espoliação do país, que os petroleiros acabariam enfrentando. Também estratégica para o movimento operário, a categoria, se vitoriosa, poderia servir de exemplo e inspiração para os demais trabalhadores também se mobilizarem contra a política de arrocho salarial. Por isso, FHC não hesitou em reprimir a greve e apenas um dia após o seu início, em 4 de maio, a Folha de S. Paulo já anunciava:

Até então considerado por muitos um intelectual e político social-democrata, FHC teve a façanha de superar a “dama de ferro”, concretizando aquilo que Thatcher apenas cogitou na greve dos mineiros sem nunca efetivar: a intervenção do Exército. Num país que ainda tentava consolidar a recente abertura democrática, os anos de chumbo voltariam a assombrar o país, e especialmente a classe trabalhadora, quando na madrugada do dia 24 de maio o governo ordenou, com tanques e soldados, a ocupação das refinarias de Paulínia, São José dos Campos, Mauá – todas três em São Paulo – e Araucária (PR). Ao todo, 1.650 soldados participaram da operação para recuperar a produção de petróleo e GLP, impactada pela greve, e tentar sufocar o movimento que já atingia vinte dias de duração.

A Polícia Militar também teve papel relevante no cerco aos grevistas, monitorando de maneira ostensiva toda a mobilização e também participando das ocupações. No dia 13 de maio, à imprensa, o tenente-coronel Antônio Rufino Freire, da PM, declarou: “os homens irão para a rua desde que a Petrobrás nos acione. Vamos tomar conta do patrimônio para evitar o vandalismo dos grevistas e para evitar atos de calamidade”. Mas a declaração mais grave, sendo o retrato de uma corporação criada pela ditadura para enfrentar “inimigos internos”, foi feita pelo comandante da 5ª Região Militar, general Antonio Araújo de Medeiros. Disse ele à Veja: “se tiver que atirar, vou atirar para manter a integridade das instalações”, numa referência às refinarias ocupadas pelo Exército.

Uma frase não só absurda, ao julgar instalações mais importantes que vidas, mas também burra: um disparo num equipamento poderia mandar para os ares todo um parque petrolífero, resultando numa tragédia. E, mais grave ainda, impossível não associar a promessa do comandante a uma evocação perversa da repressão à greve de 1988 na CSN, em Volta Redonda (RJ), quando três operários que ocupavam a usina foram mortos pelas forças de segurança.

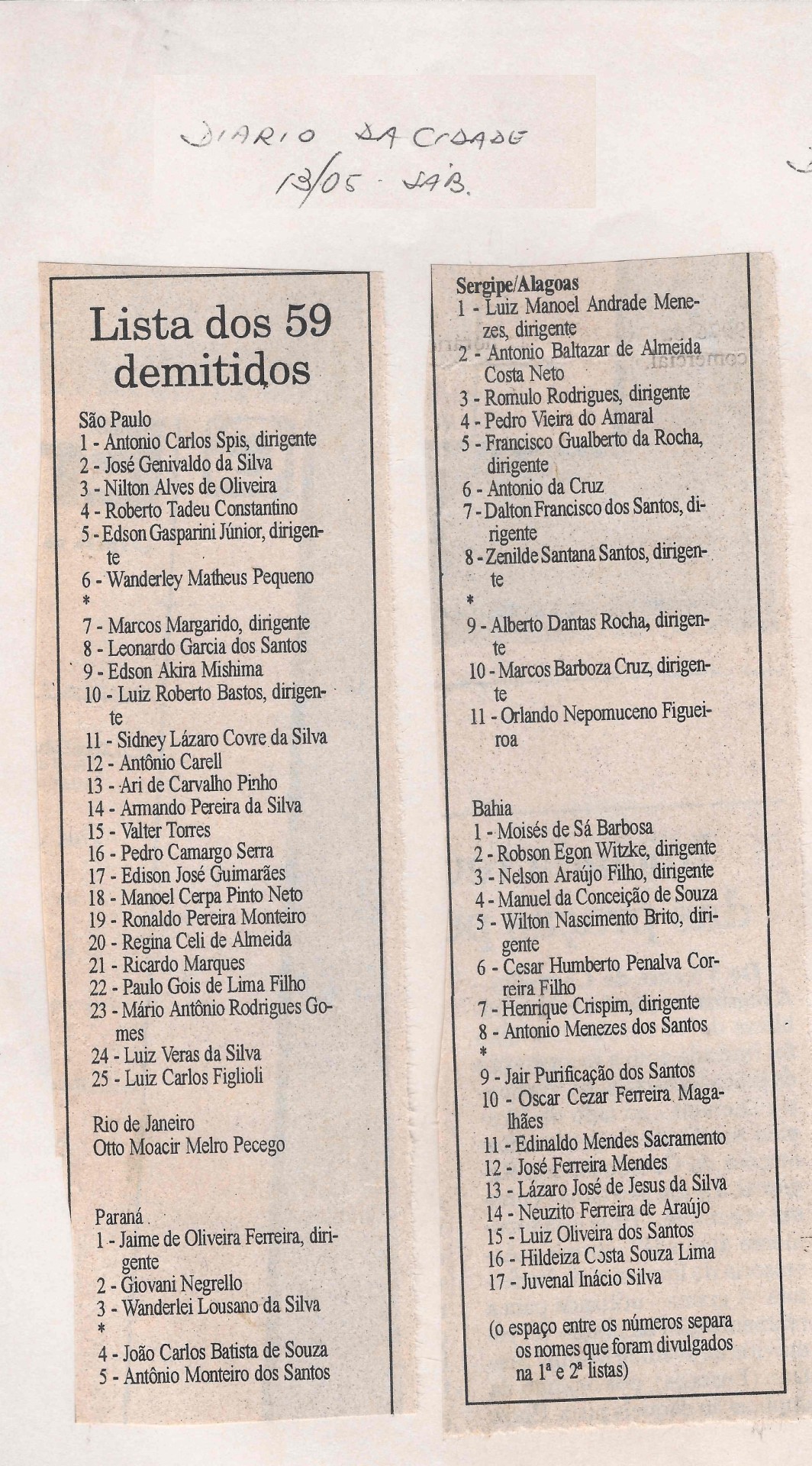

Herança maldita da ditadura, o uso do Exército e da PM contra a greve petroleira colocava a repressão num novo patamar. Mas a escalada autoritária já vinha sendo exercida a partir das demissões de dezenas de grevistas, a maioria lideranças sindicais. Nos dias 10 e 11 de maio, em um intervalo de 48 horas, a companhia anunciaria – sob ordens expressas de FHC – duas levas de demitidos: uma primeira lista com 25 trabalhadores e uma segunda lista com 32, incluindo grevistas da base do Sindipetro Litoral Paulista. Do total de demitidos, 12 eram dirigentes sindicais, incluindo o presidente do Sindipetro-LP, Averaldo Menezes, e o presidente da FUP, Antônio Carlos Spis. Na tevê brasileira, as emissoras deram ampla cobertura às demissões.

No dia 2 de junho, último dia da greve em nível nacional, FHC daria sua última cartada ameaçando demitir mais de 3 mil petroleiros por justa causa. Para isso, se apoiaria na alegação de que os grevistas superaram 30 dias de falta ao trabalho. Repercutida na imprensa, a medida serviria de regra a ser seguida durante os quatro anos de governo tucano, reforçando a motivação política do governo em agir com truculência diante da categoria.

A greve foi encerrada com 71 demitidos – sendo 12 da greve de 1994 e 59 da greve de 1995. Na base do litoral paulista, foram 14 demissões. Para impor ainda mais medo e pressão sobre os trabalhadores, um recurso utilizado pela empresa foi inflar o número de dispensas. Oficialmente, a empresa alegava ter demitido 104 trabalhadores. “As demissões foram uma estratégia do governo para intimidar a categoria. Oito delas foram anunciadas e suspensas no dia seguinte”, disse Spis na época à Folha, revelando que na contabilidade do governo estavam incluídas ameaças de demissões que não se concretizaram.

Cubatão, vanguarda da greve

Não há homogeneidade em nenhum movimento. Em todos eles há descompasso, com seus avanços e recuos, e desigualdades. Sabemos, por exemplo, que em toda greve há setores que hesitam em aderir à luta, outros que desempenham papel de retaguarda e aqueles que simplesmente são sugados pela força do movimento. E existe também o setor de vanguarda, formado por aquelas e aqueles que desempenham o papel mais avançado durante a luta. Esses são imprescindíveis, se quisermos nos inspirar em Brecht.

Esse setor, na greve de 1995, estava no pé da Serra do Mar, na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC). Em diversas refinarias do país a produção e refino de petróleo foi paralisada, não sendo produzida uma única gota. Mas foi só na RPBC que durante todo o movimento a carga seguiu na estaca zero, sob controle dos trabalhadores. E por um motivo “simples”: foi só em Cubatão que a refinaria foi tomada por cerca de 500 grevistas e não pelas tropas do Exército. Do primeiro dia da ocupação, em 11 de maio, ao último dia de greve, em 3 de junho, quem mandou ali foram os petroleiros. A Folha de S. Paulo, em reportagem do dia 12 de maio, escreveu: “A direção da RPBC disse que cerca de 150 funcionários “forçaram” a entrada na estatal. A empresa classificou o ato de “entrada indevida”.

Também “indevida” para a direção foi o gesto possivelmente mais emblemático da ocupação: com apenas um dos três mastros da refinaria com a bandeira da Petrobrás, coube às mulheres petroleiras em greve levantar até o topo dos outros dois mastros as bandeiras do Brasil e do Sindicato. Nos depoimentos abaixo, Averaldo Menezes relembra a assembleia que decidiu pela ocupação da refinaria, de como os grevistas impediram a invasão do Exército e de um debate que se impôs com o judiciário: afinal, quem são os donos da produção?

Os principais telejornais do país também voltaram seus olhos para Cubatão. Além de destacar a ocupação da refinaria, as emissoras de tevê repercutiram a redução no bombeamento e produção de GLP, assim como o pedido de demissão coletiva na RPBC e no Tebar, em São Sebastião. No terminal, situado no Litoral Norte, a greve chegou a reduzir sua capacidade de operação em até 40%.

No dia 23 de maio, a RPBC voltaria a ser destaque em relação ao GLP, e dessa vez na Folha de S. Paulo, por interromper totalmente a distribuição de gás natural, captado da plataforma de Merluza, por pelo menos duas horas no dia anterior. O jornal, então, relata:

“O gás natural é captado em alto mar e bombeado pela refinaria para casas e indústrias de São Paulo que usam gás canalizado.

O corte aconteceu entre 16h05 e 18h. Houve uma guerra de informação entre grevistas e refinaria.

Os petroleiros disseram que o corte foi feito pela própria direção da refinaria, para prejudicar a imagem da greve diante da população. A refinaria nega.

Os grevistas afirmam que retomaram a distribuição do gás às 18h. Até as 23h30, a direção da estatal não confirmou se o bombeamento do gás natural foi mesmo reativado”.

Na mesma edição, uma nota oficial emitida pela Petrobrás chamava a paralisação da distribuição de gás um “ato de sabotagem e vandalismo”. Um dia depois o processamento do gás seguia parado e, apesar disso, o superintendente da refinaria, Eduardo Teixeira, descartava medidas judiciais para retirar os grevistas da refinaria. Averaldo lembra bem deste caso, considerado por alguns envolvidos uma “loucura”. E admite: os responsáveis por interromper a distribuição de gás foram os trabalhadores. Sobre a guerra de versões, uma lição sobre a moral deles e a nossa: “trabalhador não pode mentir pra trabalhador, mas patrão mente pra trabalhador e, portanto, a gente pode mentir pro patrão também”.

Por fim, um dos fatos mais expressivos sobre o papel de vanguarda desempenhado por Cubatão aconteceria a mais de 140 km de distância dali. No dia 31 de maio, com a greve já enfraquecida, os petroleiros da Revap, em São José dos Campos, decidiram apostar ainda uma carta na resistência: em assembleia, cerca de 300 grevistas do Vale do Paraíba aprovaram como proposta a concentração do comando de greve na RPBC. “Proposta neste sentido foi aprovada ontem em assembleia por cerca de 300 petroleiros. Se a FUP avaliar que as negociações em Brasília estão esgotadas, as discussões seriam feitas a partir de Cubatão, ocupada pelos petroleiros”, escreveu a Folha de S. Paulo na edição de 1º de junho.

Nos vídeos abaixo, Averaldo relembra a dificuldade de encerrar a mobilização na RPBC – última trincheira da greve de 95 – e a saída encontrada para impedir o fechamento do sindicato em função das multas milionárias impostas pela Justiça:

Rebeldia e resiliência petroleira, solidariedade de classe

Telegramas ameaçadores enviados para familiares, contracheques zerados, punições, demissões, criminalização na Justiça e na imprensa, repressão do Exército e da Polícia Militar. É fácil notar que a greve não foi radical somente por sua duração, mas principalmente por sua capacidade de enfrentar e responder todos esses ataques com rebeldia e, sobretudo, resiliência. Demonstrando qual classe social efetivamente faz a roda da economia girar, o gesto mais poderoso da categoria foi sem dúvidas exercer o poder sobre a produção e o refino de petróleo.

Nas refinarias de Cubatão (SP), São José dos Campos (SP), Paulinia (SP), Capuava (SP), Duque de Caxias (RJ) e Araucaria (PR) não se produziu uma única gota de petróleo durante a maior parte da greve, quadro que só seria alterado a partir da ocupação do Exército em quatro delas. Na Refap, em Canoas (RS), e na Rlam, em São Francisco do Conde (BA), a produção caiu para menos da metade. Com isso, das 11 refinarias apenas duas mantiveram a produção no patamar pré-greve: Refinaria de Gabriel Passos (MG) e Refinaria de Manaus (AM).

Em relação às decisões arbitrárias da Justiça, duas ações escandalizaram os senhores de toga: o primeiro deles um enterro simbólico do TST, após julgar a greve abusiva; e o segundo no dia 26, um protesto em frente ao TST, com a presença de um jegue, para lembrar que o tribunal também ‘empaca’. “Belarmina”, uma fêmea que foi alugada por R$ 20,00 e transportada por uma kombi, estava coberta com um manto preto com os dizeres: “TST: de quem é este jegue?”.

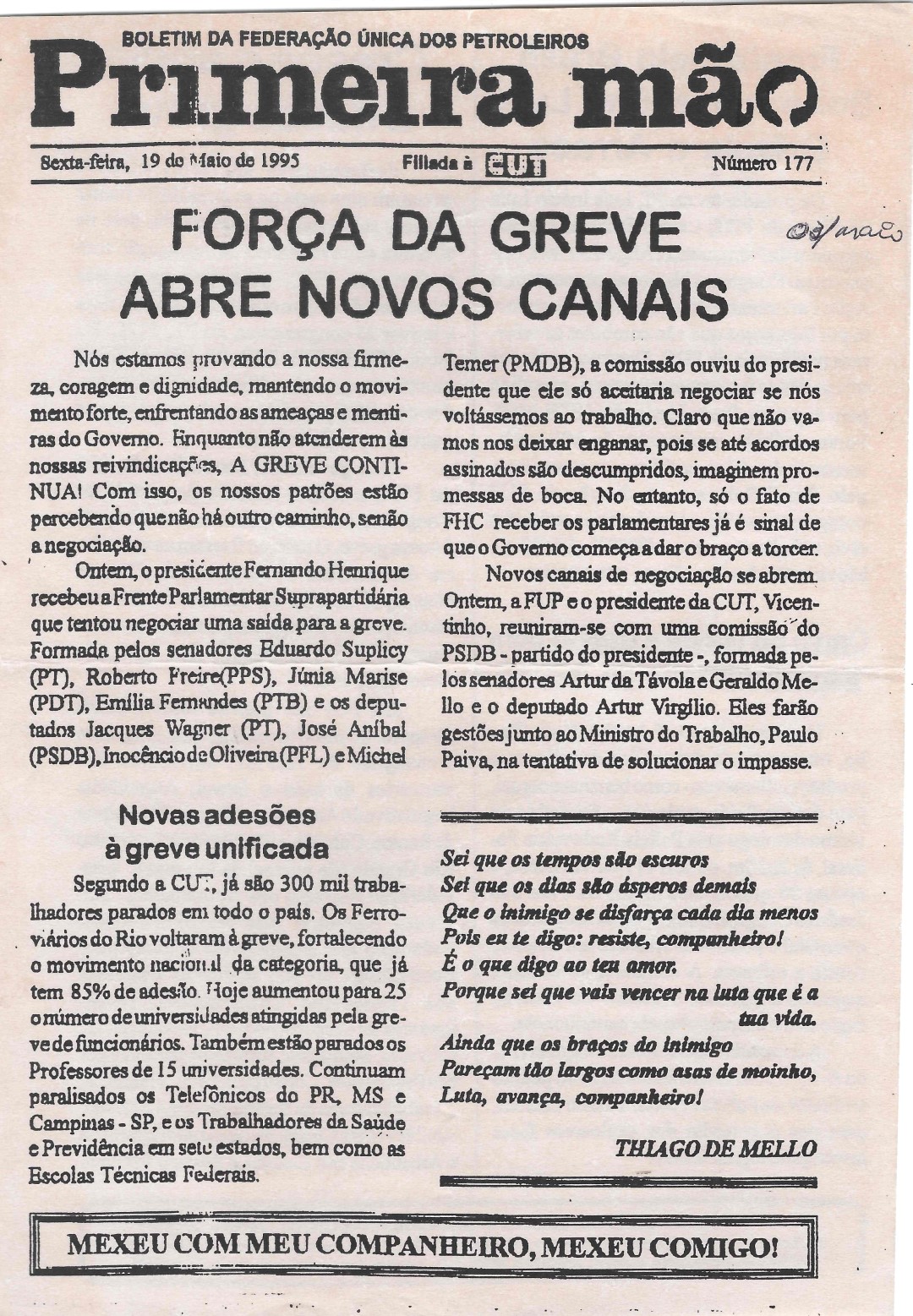

E diferente de tantas palavras de ordem que evocamos sem conseguir transformar em ação efetiva diante das dificuldades impostas pelo inimigo, o lema da greve de 1995 – ”mexeu com meu companheiro, mexeu comigo” – foi uma prática concreta que se estendeu durante todo o movimento. Uma das principais provas disso foi a forte adesão à greve, que superou com sobra mais de 90% do efetivo total de petroleiras e petroleiros próprios – à época em torno de 50 mil empregados.

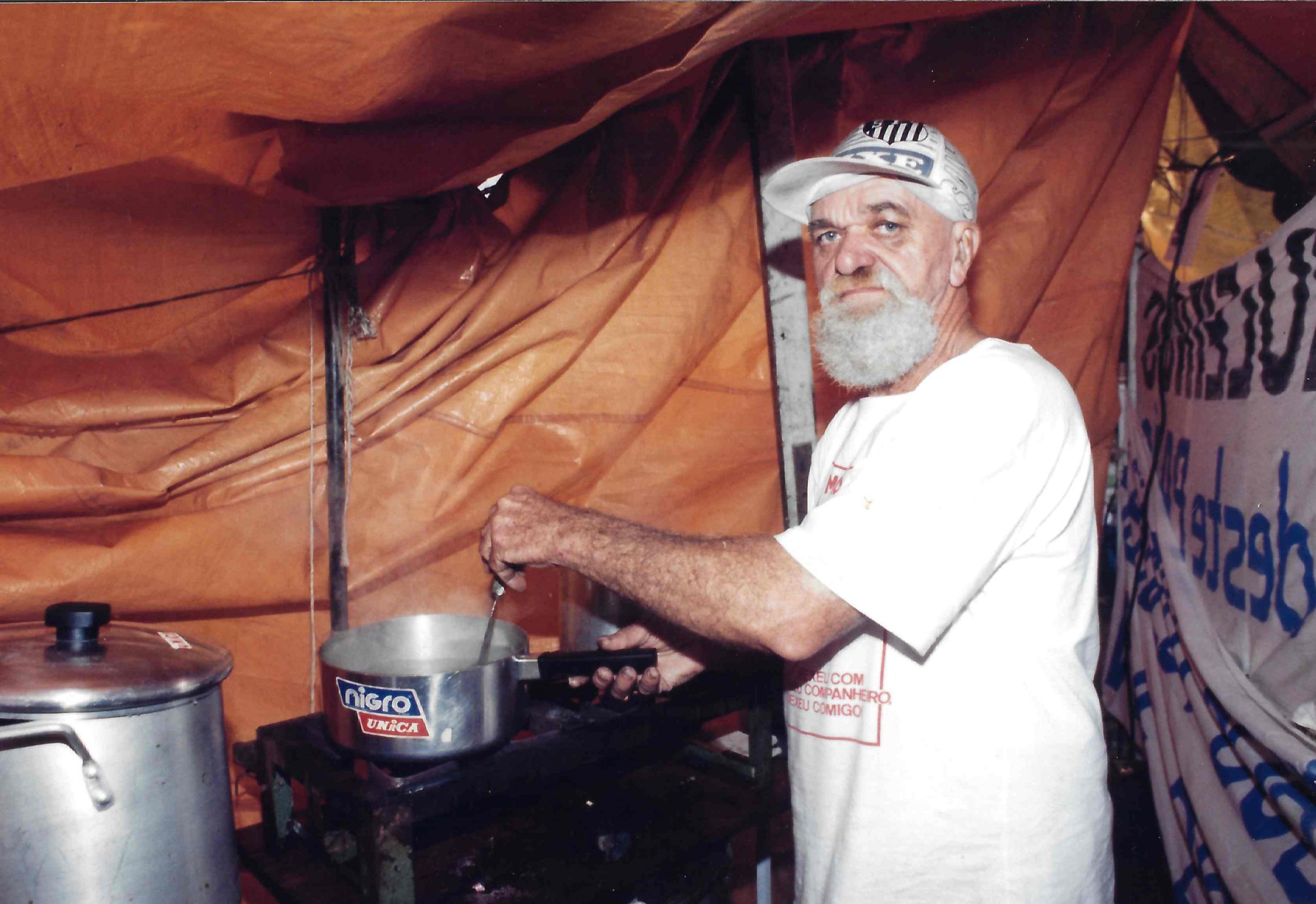

Na RPBC, em Cubatão, um dos maiores exemplos de entrega e solidaridade foi Vicentão, que pilotou o fogão da barraca, em frente à refinaria, durante toda a greve.

Outra demonstração de que a categoria foi contagiada pelo movimento, e pelo sentimento de solidariedade, foi o pedido de demissão coletiva em todo o país, em resposta às primeiras demissões ordenadas por FHC no dia 11 de maio. No dia seguinte, a Folha de S. Paulo repercutia que “as unidades do Paraná, Cubatão, São José dos Campos e Campinas (SP) e o edifício-sede no Rio foram as primeiras a registrar adesões voluntárias. No dia 13, a FUP já havia conseguido coletar a assinatura de 15 mil petroleiros para o pedido de demissão coletiva.

E a solidariedade não se restringiu ao interior da categoria e suas famílias, diversas categorias, parlamentares de esquerda, organizações, movimentos sociais e entidades estudantis prestaram seu apoio, seja com a arrecadação de alimentos, paralisações e greves de apoio, dentre outras ações. No dia 23 de maio, por exemplo, uma dessas manifestações reuniu mais de 6 mil metalúrgicos no ABCD. Um dia depois, uma campanha de doação de alimentos na GM e Embraer era iniciada. No dia 27, no Porto de Santos, os 11 sindicatos de trabalhadores portuários suspenderam as atividades por uma hora.

Telma de Souza, então deputada federal, relembra esse momento:

Ao longo da greve, foram feitos atos públicos conjuntos com os trabalhadores telefônicos, eletricitários, metalúrgicos, bancários do Banco do Brasil e estudantes da Universidade Estadual e da Federal Fluminense. Na UERJ, professores, funcionários e estudantes fizeram uma greve de 24 horas em solidariedade aos petroleiros. Conforme relatou na época o então presidente do Sindicato, Averaldo Menezes, “chegamos a receber 1.200 cestas básicas, e um caminhão veio aqui entregar 97 cestas e até hoje nós não sabemos quem mandou. Os sindicatos que participaram mais ativamente foram os metalúrgicos, construção civil e bancários. Também todos os sindicatos do porto aqui de Santos nos apoiaram e os funcionários municipais. Os sem-terra doaram uma caminhonete de alimentos para nós. Esta solidariedade foi muito importante”.

A justiça tem lado. E não é o nosso

Não seria possível revisitar a face mais cruel desse enfrentamento sem lembrar o papel reacionário desempenhado pelo judiciário, cuja atuação foi de auxiliar estratégico e incondicional do governo. Quatro dias após o início da greve, no dia 7 de maio, a Procuradoria Geral do Trabalho já emitia parecer declarando a abusividade do movimento, com pedido de retorno imediato ao trabalho. Tudo isso mesmo reconhecendo a justeza da mobilização, pois em contrapartida exigia o cumprimento do protocolo de 25 de novembro de 1994.

Dois dias depois, em 9 de maio, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) dava à categoria prazo de 12 horas para o retorno ao trabalho, também considerando a greve abusiva. No caso de descumprimento da decisão, foi estipulada multa diária de R$ 100 mil para cada sindicato. A decisão do TST, que foi tomada por 11 votos a um, alegava que o protocolo assinado não tinha validade jurídica. Ou seja, para eles a assinatura de um presidente da república, de um ministro e de representantes da direção da empresa não tinha valor! Uma decisão evidentemente política daqueles que, pejorativamente, acusavam a greve petroleira de ser política. Em 20 de maio, a imprensa já repercutia os números atualizados da multa: R$ 1 milhão.

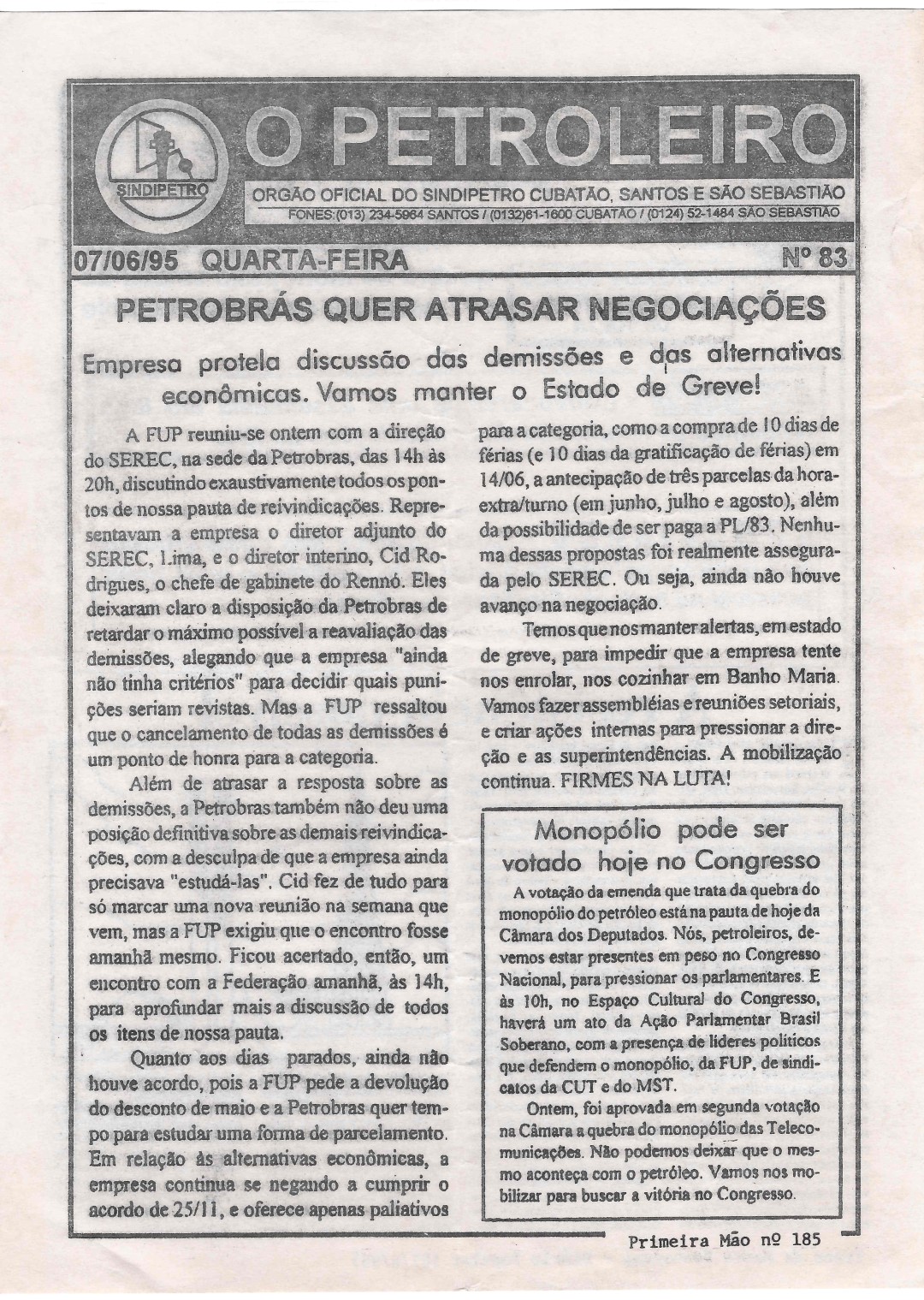

Após recurso apresentado pela categoria, no dia 26 de maio novamente o TST foi chamado a julgar a greve e, pela segunda vez, a considerou abusiva. De novo, reconheceu um compromisso ético entre as partes no que se referia aos acordos com Itamar, mas não o suficiente pra exigir da empresa o seu cumprimento. Naquele dia, o colunista Clóvis Rossi, na Folha de S. Paulo, era obrigado a reconhecer que “o tribunal parece ter se apegado à tecnicalidades jurídicas para passar por cima do acordo, deixando os petroleiros completamente desamparados do ponto de vista jurídico”. Enquanto isso a greve avançava e a dívida dos sindicatos com a União também. No dia 31 de maio ela já era de R$ 35,7 milhões.

Rede de multas e injustiça

Com a greve já encerrada, no dia 2 de junho a FUP seria notificada de uma dívida de R$ 2,1 milhões com o Tesouro Nacional pelo descumprimento da sentença do TST. No dia 7 a imprensa divulgava que oficiais de Justiça dos Tribunais Regionais do Trabalho passariam a notificar as entidades com um mandado de penhora, colocando todos os bens dos sindicatos à disposição da Justiça até o pagamento da dívida. A Folha de S. Paulo, em reportagem no dia 13 de junho, divulgava que até aquela data os sindicatos do Espírito Santo, Pará, Mauá e Campinas tinham tido os bens penhorados.

Em relação às multas pesadas impostas aos petroleiros, o que na prática significava a aniquilação dos sindicatos pela asfixia financeira, Janio de Freitas escreveu artigo na Folha de S. Paulo expondo o caráter de classe de tais decisões. Sob o título “Zelosos, mas nem tanto”, pediu em artigo à Procuradoria Geral algumas respostas. Dentre elas, “por que nunca foi cobrada indenização dos que sonegam produtos alimentícios? E dos que estocam automóveis para cobrar ágio? E dos laboratórios farmacêuticos que, desejando aumento de preço, fazem desaparecer até remédios indispensáveis a tantos tipos de doenças? E dos donos de ônibus, quando retiram carros do serviço para forçar aumento das passagens?”.

Em um efeito cascata oportunista, empresas que se diziam prejudicadas pelos efeitos da greve passaram a cobrar a sua parte, tentando tirar uma casquinha da situação. Uma delas foi a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, que no dia 29 de maio entrou com ação na Justiça contra a FUP pedindo ressarcimento por perdas que alegava ser de R$ 40 milhões em faturamento bruto por dia.

Em entrevista à Folha, Vicentinho, então presidente da CUT, teve de relembrar alguns fatos históricos. Questionado se não havia sido uma situação delicada manter a greve após a Justiça do Trabalho ter julgado duas vezes a greve abusiva, lembrou que nas de 1980, no ABC, se dizia a mesma coisa. Confrontado com a resposta de que naquele período havia uma ditadura, respondeu que a Justiça do Trabalho era a mesma e que os jornais que escreviam contra a greve não eram jornais da ditadura, mas da sociedade civil. “Desde 78, quando começou a história recente das greves, nunca uma greve foi julgada legal. Só uma foi julgada não-abusiva, mas nenhuma legal. E completou: “Se tivéssemos que nos basear na orientação da Justiça do Trabalho, nunca teríamos feito greve, não teríamos aumentos salariais nem teríamos contribuído para um novo patamar de relacionamento capital-trabalho como o que existe hoje no ABC. Estaríamos tão defasados como a Justiça do Trabalho”.

Mentiras e calúnias para jogar a população contra a greve

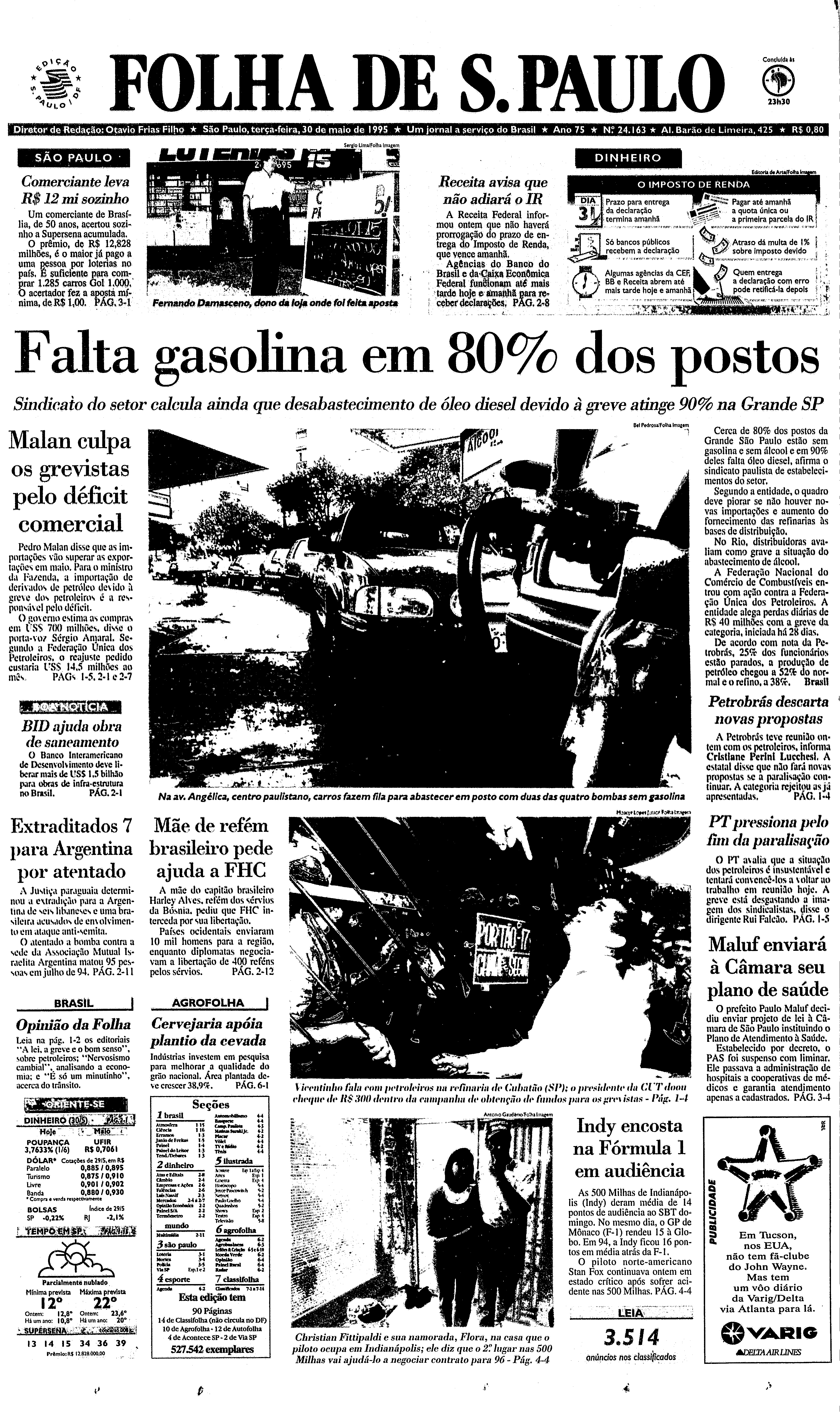

Que a greve de 1995 foi histórica e gerou impactos à companhia não há dúvidas. Afinal, a produção foi afetada e no quinto dia de greve seis refinarias já estavam sem produzir petróleo, a RPBC aí incluída. Com apenas três dias de mobilização, segundo alegava a Petrobrás, a greve já havia reduzido em 55% a produção de petróleo e derrubado em 35% a capacidade normal de refino.

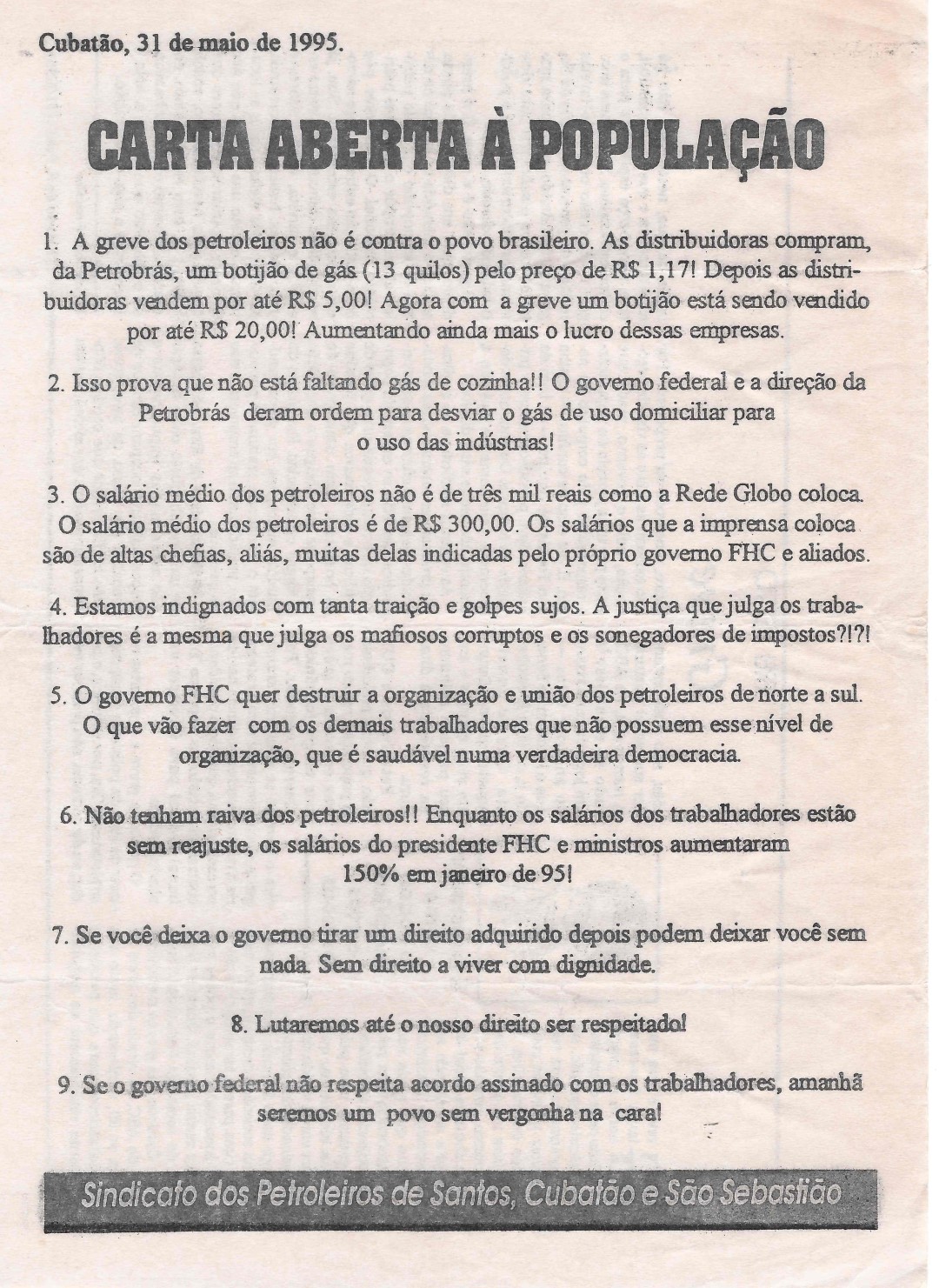

Entretanto, para jogar a população contra a greve, diariamente a imprensa escrita e televisiva passou a construir um cenário de caos, alardeando o desabastecimento de produtos essenciais, como gasolina e gás, pouco se importando com as causas ou com a veracidade das informações fornecidas. No dia 6 de maio, por exemplo, jornais repercutiam a notícia de que a greve forçava a empresa a importar gás de cozinha, óleo diesel, querosene de avião e gasolina.

No vídeo abaixo selecionamos reportagens de tv, publicadas na época, nas quais os supostos impactos sobre a economia eram explorados à exaustão.

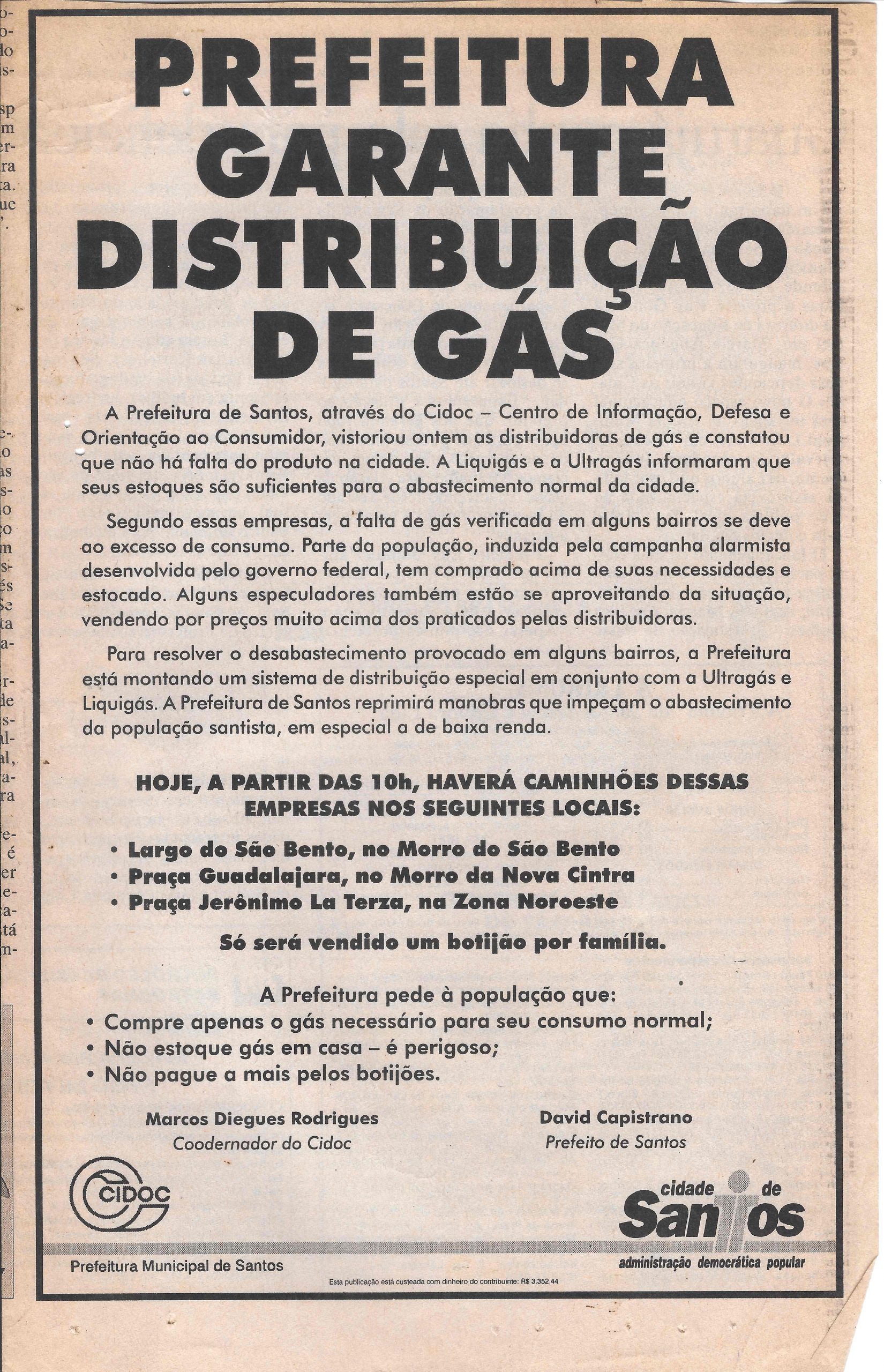

No dia 17 de maio, diante da ofensiva da imprensa, o então presidente da FUP, Antônio Carlos Spis, denuncia que as distribuidoras de gás são as responsáveis pela falta do produto no mercado, afirmando que os trabalhadores estavam cumprindo as exigências mínimas de produção. Para ele, as distribuidoras estavam escondendo gás de cozinha para cobrar ágio. “Os sindicatos regionais estão avaliando a necessidade de produção. A grande procura está relacionada às distribuidoras que querem cobrar ágio”.

No mesmo dia era noticiado que o proprietário da Diane Comércio de Gás, em São Paulo, Moacir Rodrigues dos Santos, foi detido por crime contra o consumidor depois de vender um botijão de gás por R$ 15,00 ao policial militar Cláudio Aparecido Pereira, de Diadema. O valor, na época, era muito superior ao corrente no mercado interno (R$ 3,94).

Ilustrativo sobre o boicote sofrido pela greve, no dia 25 de maio panfletos foram distribuídos, de forma anônima, nas principais filas de gás da cidade de São Paulo, levando várias pessoas a seis sedes de sindicatos filiados à CUT a procura dos botijões. Os panfletos com o título “Você precisa de gás?” divulgaram os endereços dos sindicatos como sendo de distribuidoras de gás. Segundo Spis, em entrevista publicada na revista Cadernos Desafio, em Santos, o prefeito Davi Capistrano, do PT, ordenou inspeção nos porões da Ultragás e da Liquigás e descobriu o que todos começavam a suspeitar.

“As distribuidoras estavam estocando o produto, a fim de conseguir aumento nos preços, por um lado, e manipular informações contra a greve, de outro. Essas distribuidoras são privadas, e a maioria delas são tentáculos de empresas que têm interesse na flexibilização do monopólio do petróleo, e são aliadas ao governo. Em Santos, por exemplo, a prefeitura detectou isso em duas distribuidoras da Baixada Santista, e então ela colocou os caminhões que vendem o gás de cozinha nas ruas, pois, em geral, a distribuidora não escondeu o produto. Elas simplesmente não colocavam os caminhões nas ruas.”

Meses após o fim da greve, em novembro de 1995, o Tribunal de Contas da União concluiu que as distribuidoras foram responsáveis pelo desabastecimento de gás.

Vicentão, no vídeo abaixo, confirma o posicionamento favorável da prefeitura à greve e, mais do que isso, ações efetivas para desconstruir as ações que visavam enfraquecer a mobilização.

Cabe lembrar ainda que entidades patronais, com evidente interesse no fim da greve, foram na imensa maioria dos casos a fonte de informação usada pela imprensa. Repercutindo a greve em Cubatão, por exemplo, a Folha de S. Paulo relatava na edição de 20 de maio que “a greve (…) pode paralisar as indústrias da cidade”. A afirmação havia sido feita pelo diretor regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Roberto Gozzi. Poucos dias depois, em 23 de maio, também da Folha, se noticiava que São Paulo estava à beira do colapso. A fonte: a Fecombustíveis (federação que reúne os proprietários de postos).

Imprensa apoia a repressão, canta vitória e celebra o capitalismo

Não bastasse a cobertura tendenciosa, cuja missão foi reproduzir e amplificar a audiência em torno do suposto desabastecimento de combustíveis, a grande imprensa gastou páginas e mais páginas com editoriais e artigos raivosos contra a greve e a categoria. Com ela encerrada, foi a vez de celebrar o triunfo neoliberal sobre os trabalhadores.

Em diversos editoriais, a Folha de S. Paulo chamou a greve de afronta à Justiça e à própria democracia, acusou a categoria de prejudicar a população e, como era de se esperar, repetiu o que disse a FIESP, taxando a greve de política, como se fosse crime a participação dos trabalhadores na vida política do país. E se por um lado acusou os petroleiros de radicalismo, por outro não se assustou com a truculência de FHC. Pelo contrário, cobrou ações mais enérgicas.

Em editorial publicado em 16 de maio, o jornal opinou que “embora o máximo que possa fazer é demitir grevistas por justa causa e aplicar multas aos sindicatos – R$ 100 mil por dia parado, o que, de resto, torna esta pena pecuniária inexequível -, ele vem agindo sem o vigor necessário diante da afronta ao Estado de Direito no Brasil”. Diante dessa postura, não causa surpresa que dias depois, no editorial “Ocupação de refinarias”, publicado no dia 25 de maio, o jornal tenha dito que “A intervenção militar na greve dos petroleiros é uma medida dura. Do ponto de vista estritamente técnico, o governo está correto”.

E para compreender a avalanche de ódio que se abateu sobre a categoria, cabe citar colunistas que na atualidade são enquadrados como progressistas, mas que em 1995 carregaram suas tintas contra os petroleiros.

É o caso de Barbara Gancia, crítica contumaz de Sergio Moro e Bolsonaro. Em artigo publicado na Folha, no dia 26 de maio, intitulado “Grevistas: patriotas em pele de baderneiros”, escreveu:

“Sem essa greve, que sacaneou todo um país, que fez a camada mais ferrada da população amargar horas e mais horas na fila para comprar um prosaico bujão de gás, dificilmente a Câmara teria perpetrado uma votação tão esmagadora contra um monopólio do governo. Os grevistas da Petrobrás prestaram um grande serviço ao país. Relembraram aos deputados que a população está por aqui de ser mal servida por empresas estatais.”

Dias antes, em 11 de junho, Fernando de Barros e Silva, jornalista que hoje conduz o podcast Foro de Teresina, muito bem avaliado pelos setores progressistas do país, abriu o artigo “FHC nocauteia esquerdas em um ano” com a seguinte afirmação:

“Se no mundo inteiro a esquerda não sabe o que fazer para deter a marcha forçada do capitalismo triunfante, no Brasil ela dá sinais de estar em situação ainda pior. Foi à lona, nocauteada sob os pés de Fernando Henrique Cardoso. Mais a frente, afirmou: “Fernando Henrique não só ganhou a eleição como corre o risco de passar à história como o presidente que quebrou a espinha da esquerda brasileira”.

Mas foi Gilberto Dimenstein, com artigos quase diários sobre a greve, quem pior encarnou na Folha a campanha contra a greve, escrevendo artigos nos quais reproduzia todo tipo de preconceito sobre a categoria, como a ideia de que se trata de marajás e de que empreendem lutas corporativistas.

Por outro lado, é preciso ressaltar as poucas vozes lúcidas que não surfaram a onda reacionária da imprensa, mesmo dentro dela. É o caso de Janio de Freitas, que chamou de “Insensatez armada” a ocupação das refinarias e, mais importante, foi o responsável por denunciar FHC por ter descumprido, conscientemente, os diversos acordos firmados pelo governo com a categoria, desde Itamar, no artigo “A história de uma farsa”. Dalmo de Abreu Dallari, com o artigo “Direitos desiguais”, também soube pontuar com precisão a hipócrita defesa da legalidade, quando o conflito só existiu justamente pelo descumprimento de um acordo.

Como sabemos, o massacre foi grande. E se aproveitou esse momento para decretar a morte das esquerdas, do sindicalismo, do ideal por uma sociedade mais justa, pois o capitalismo – revigorado com sua roupa globalizante e neoliberal – não perdoaria os “anacrônicos” brasileiros que insistiam em lutar contra o Deus Mercado. Não foi preciso muitos anos para mostrar que o capitalismo não triunfou, que as esquerdas não foram aniquiladas e que as privatizações, longe de garantirem ao Brasil um novo lugar ao sol, foram as causas de ainda mais desemprego, espoliação e desigualdade.

Depois da greve, reorganizar as forças

Lutar contra a penhora de bens, pela anulação das multas, pela readmissão dos grevistas demitidos. Sem dúvidas, essas foram as primeiras e mais urgentes demandas enfrentadas pela direção petroleira logo após a greve. Todas elas, no seu devido tempo, foram conquistadas. No litoral paulista, meses após a greve, a categoria decide enfim se filiar à Federação Única dos Petroleiros (FUP), criada um ano antes.

Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, na base do antigo toma-lá-dá-cá, com a troca de votos por emendas e cargos no governo, FHC consegue quebrar o monopólio da Petrobrás. Joel Mendes Rennó, presidente da empresa, pouco após o fim da greve, concedeu entrevista à Folha de S. Paulo exaltando a quebra do monopólio e prometendo ainda mais ataques aos trabalhadores e ainda mais vantagens ao mercado internacional. Enxugar o quadro de empregados, deixar às multinacionais a tarefa de encontrar novas jazidas. Felizmente, esse projeto não foi vitorioso.

Em 1998, apesar de FHC vetar parte do projeto de lei, os parlamentares progressistas conseguem aprovar a anistia dos abusos cometidos pelo TST. Os sindicatos são anistiados das milionárias multas arbitrariamente impostas pelo Tribunal. No caso das demissões, foi preciso lutar por mais alguns anos, e derrotar o PSDB nas urnas, para conquistar justiça.

Outra tarefa fundamental foi a luta para manter o ânimo e a confiança da categoria elevados e convencer aqueles que participaram da batalha que a luta valeu a pena. O que, claro, não foi fácil. As cartas enviadas pela empresa impondo clima de terror às famílias, a campanha midiática de criminalização da greve, as suspensões e demissões, a espera da anistia, são feridas que muitos até hoje carregam em suas vidas. Por isso, quando se discute o balanço da greve de 1995 há quem lembre com certa amargura.

Outros, tentando combater ufanismos, relembram que não foi um mar de rosas. Isolada, em plena ascensão do neoliberalismo, contra um governo recém-eleito, em meio ao “fim da história”, é preciso reconhecer que se materializou na Petrobrás uma luta de Davi contra Golias. Mas nada como o tempo para nos permitir, com o distanciamento necessário, analisar o que afinal prevaleceu daquela luta heróica. Para nós, não há dúvidas de que a greve foi necessária, justa e vitoriosa no que havia de mais estratégico: barrar a privatização da Petrobrás. Hoje, se a maior empresa do país não foi vendida, se apesar dos seguidos e cada vez mais profundos ataques ela segue sendo essa gigante nacional, devemos esta herança às guerreiras e guerreiros de 1995 e de tantas outras lutas ao longo da história.